기타와는 전혀 관계가 없지만 매니아 여러 분들이 잘 아시는

청계천에 관해 8년 전에 써놓게 있기에 추억꺼리로 삼으시라고

---------------------------------------------------------

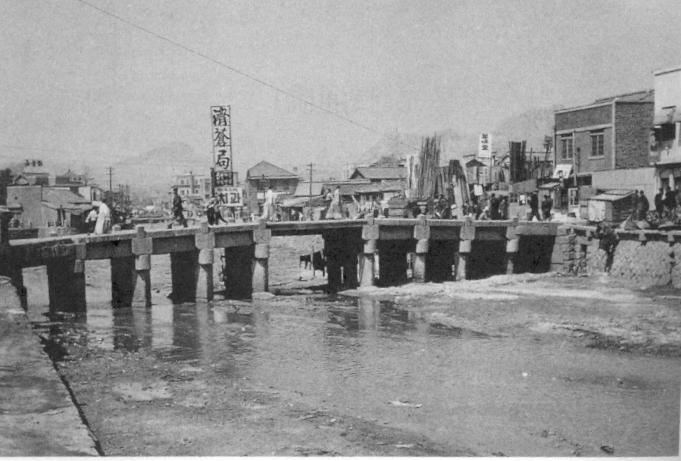

청계천에서 기차를 타고

일제 말기에 나는 사범부속 국민학교에 다녔다.

북쪽 담장이 바로 청계천 둑길을 따라 이어져 있었다.

복도 창 밖으로는 소협궤小挾軌라는 기차가 지나가는 것이 가끔 보이는데

공부시간에도 기차가 지날 때마다 덜커덕대는 소리와 기관차에서 내뿜는

시커먼 연기가 보이곤 하였다.

어쩌면 그 시절엔 그 기차를 타 보는 것이 내 소원 중의 하나였는지도 모르겠다.

드디어 내 소원을 성취하는 날이 왔다.

해방되던 해 초가을 어느 날이었다.

해방 직후라서 오전 수업밖에 없는 날이 많았다.

하루는 학교 갔다 와서 점심 먹고 얼마 지나잖아 옆집 사는 애가 찾아왔다.

청계천으로 기차를 타러 나가자고 했다.

선친께서는 사랑채에서 한의원을 하고 계셨으므로 학교에서 돌아온 후에

다시 밖으로 나가는 건 꽤나 어려운 일이다.

슬며시 밖을 내다보니 마침 아버지는 출타중이셨다.

행여나 들킬세라, 냅다 달음박질하여 청계천에 내려섰을 때는 숨이 턱에

차올랐다.

마침 모래를 다 부리고 기차가 떠나려고 하는 참이어서 화부火夫 아저씨에게

사정사정 졸라 댄 끝에 화차에 올라타게 되었다.

떨어지지 않게 꼭 들 붙들라는 말을 듣는 둥 마는 둥 우린 그저 신바람이 나서

키드득거리며 꼭 잡기는커녕 이리저리 뛰어 옮겨 다니며 야단법석을 떨었다.

그 기차는 말이 기차지 가끔 박람회에서나 볼 수 있는 아주 조그만 장난감 같은

것이어서 화차를 여덟 개인가 달았지만 애들 뛰는 속도와 엇비슷하였다.

청계로 1가쯤에 삼각동이라고 부르는 동네가 있었다.

간단히 말하자면 인왕산자락인 청운동 계곡에서 발원하여 세종로를 건너질러온 개울이

회현동 골짜기에서 시작하여 북창동을 거쳐 온 개울과, 흔히 아이들이 갖고 노는

새총자루처럼 합류되는 지점이다.

거기서부터는 물살이 느려지므로 모래가 퇴적하여 옛날부터 범람의 원인이

되었다고 한다.

한편 그 시절의 역사役事라는 것이 한옥을 짓거나 온돌 구들을 새로 놓는 정도의 일이

고작이었으므로 주로 모래가 필요하였고 진흙은 대충 가까운 산턱에서 퍼오면 그만이었다.

당시에는 한강 모래가 아니라 청계천 모래를 바퀴 4개 달린 마차가 실어 날랐으므로

덤프트럭이란 그 시절엔 모르던 단어이다.

청계천 바닥의 모래를 기차로 실어내는 일이야말로 일거양득의 해결책인 셈이다.

일제강점기에 쓰던 이 조그만 화차는 한국전쟁 직전까지 사용되었으나 이걸 아는 사람이

별로 없다.

그러나, 기동차 ,즉 동대문에서 뚝섬과 광나루를 달리던 전기기동차에 대해서는

잘 알거나 타본 사람들도 많다.

우리가 기차를 탄 곳이 오간수다리 못미처 그러니까 지금의 청계로 6가쯤 된다.

모래 채취장이 있는 종점은 장찻골 다리 바로 아래쪽이었다.

거기서 수표교 쪽으로 조금 내려가면 정릉천이나 도봉산 계곡 같이 널따란 바위가

여기저기 드러나 있어 왔다갔다 물장난하고 놀기에 딱 좋았다.

피라미나 모래무지도 더러 있었으므로 우린 그걸 잡으며 놀았다.

얼마나 놀았을까?

멀리서 아저씨가 부르는 소리에 문득 돌아보니, 어느새 저쪽 인왕산 위에는

저녁노을이 벌건 휘장을 친 듯한데 산등성이에서는 더욱 진해져서 마치

산불이라도 난 듯 하였다.

산마루 언저리에 먹는 연시보다 훨씬 큼직한 해가 둥둥 떠서 울긋불긋

우리를 향해 어른거리고 있었다.

화차는 동쪽으로 내려가고 있었다.

이젠 기차가 아니고 화차였다, 아니 모래 차였다.

모래가 날릴까봐 우린 서쪽을 향해 모래 위에 등을 기대고 앉았다.

햇님이 계속 우릴 따라붙고 있는 것 같았다.

해가 아래로 기울수록 더 커만 보이니 더욱이나 그렇게 보였다.

노을은 점점 더 붉은 빛으로 물들고, 해는 왜 그렇게도 스멀대는지 모르겠다.

눈이 아리고 감감하여져서 뭐가 뭔지 잘 안 보였다.

눈을 감으면 비누방울 같은 해의 그림자가 몇 개씩이나 망막 속에서 안개처럼

떠오르다 내려오곤 하였다.

가는 길에는 든든한 돌다리와 폭이 넓은 콘크리트다리며 나무다리도 지나야만

되었다.

수표교 같은 돌다리는 괜찮았는데 콘크리트 다리는 깊고 컴컴해서 무섭기도

하였다.

저쪽에 거적때기가 걸려있는 움집에는 낮엔 안보이던 거지들이 돌아와

어슬렁거리며 우릴 바라보는 눈초리가 마치 우릴 잡아갈 듯해서 겁이 났다.

간신히 거길 벗어나니 이번엔 나무다리 아래로 들어왔는데 무너질 듯 무슨

소린가 들리는 것도 같아 숨을 조이기도 했다.

그러기를 몇 번, 마전다리를 지날 땐 부딪칠까봐 몸을 낮추고 아예 눈을

감아버렸다.

다리 밑은 빠져 나왔지만 웬일인지 눈조차도 뜨기가 싫어졌다.

눈꺼풀이 무거워져 자꾸만 스르르 감기려고 한다….

“이 녀석들아 그만들 자고 일어나거라.”하며 화부 아저씨가 내어지르는 소리에

화다닥 놀라 눈을 떴다.

“등에 모래들 좀 봐라. 니들 엄마들이 걱정들 하시겠다. 그걸 다들 털고들 가야지.”

모래 위에 기댄 채로 깜빡 잠든 사이에 란닝구 잔등이에 온통 모래가 달라붙었다.

서울 토박이 말버릇으로 말끝마다 ‘들’자를 달던 화부아저씨를 뒤로하고,

우리들은 서로서로 등에 묻은 모래를 털어 주며 방뚝을 올라섰다.

골목 어귀에 들어서니 그림자들이 저만큼이나 기다랗게 담벼락에 늘어져

흐늘거리며 우리를 따라온다.

우리들은 담에 비친 그림자로 키 재기 시합을 하듯 앞서거니 뒤서거니 까불대며

집 동네로 달려갔다.

금년부터 40여 년간을 덮여있던 콘크리트 도로와 고가도로를 모두 헐어내고

청계천을 복원한단다.

수로를 내고, 하천부지는 공원으로 만들고, 새로 설계한 다리들을 설치하게

되는 것이다.

개천 양쪽 둔덕에는 카페며 식당이며 편의점 등 낭만과 풍물의 거리가

들어설 것이다.

젊은이들과 또 우리들도 아름다운 새 다리들과 공원이 바라보이는 노천카페

테라스 난간가에 한자리씩 차지하고 앉아 담소를 나누는 모습을 상상해 본다.

세월이 가노라면 삶의 환경 모든 것들이 발전하고 바뀌어버릴 것이다.

그때쯤 자라난 신세대들이 옛날에는 이 청계천이 덮여 있었고 그 위로는

고가도로가 있었다는 사실을 더듬어 찾아낼 수 있을까?

두세대 이전에 있었던, 분명히 내가 건너다녔지만, 지금도 제대로 알고 있는

사람이 드문 저 열두어 개나 되었던 다리들은?

하물며 내가 청계천에서 기차를 탔었다면? 끝.

2003년 7월 25일

Articles

- 슈베르트-아침인사Morgengruss, F.Schubert /Tener Esteban Jeon, ,Acc.Anders Clemens...

- F.Schubert-Du bist die Ruh,그대는 나의 안식처 EstebanJeon, Sangwoo Acc.AndersClem...

- Meeting of Water(토마스무어Thomas Moore)Tener MastevenJeon Acc.ClassicalGuitar

- 슈만 - "시인의사랑".Robert.Schuman Dichterliebe N.1아름다운 5월에 N.2 나의 눈물에...

-

Frantz .Schubert - Wasserflut(홍수) / Tener Esteban(Masteven) Jeon1

Frantz .Schubert - Wasserflut(홍수) / Tener Esteban(Masteven) Jeon1

- Frantz.Schubert 그대는 나의 안식처Du bist die.Ruh -Tener 마스티븐 전

-

Des Müllers Blumen / F.Schubert 물방앗간에핀꽃Müller, Wilhelm 의 시/(1794-1827) T...

Des Müllers Blumen / F.Schubert 물방앗간에핀꽃Müller, Wilhelm 의 시/(1794-1827) T...

- 소월 헌정 8곡 이어듣기 / 진달래꽃,개여울, 못잊어,먼후일, (Dedicado a Kim, Soweol)

- Regalo de Amor(Present of love)소월의 시 /사랑의 선물 by Masteven Jeon(voice&guit...

- AZALEAS 진달래꽃(소월의 시, poem of Kim,Soweol)by Masteven Jeon

- 사랑의 선물(소월의 노래 8곡중에서)/Regalo de Amor김소월 시 스페인어가사

- 소월의 시 개여울"Junto al Arroyo" 스페인어 가사 by Masteven Jeon(Voice)

- 소월의시-"못잊어"Inolvidable(Unforgettable)스페인어 가사,우리말가사 노래/마스티...

- 김소월시 /먼 후일(한국어와 스페인어가사)Algun Dia, -poem of Kim,soweol)

- 시인과 작곡가의 만남 - Song For You by Masteven Jeon - Lagrimas Interminables소월...

- 시대를 앞서간 예술혼5

- Joan Manuel Serrat(존 마누엘 세르랏)

- 노래하는 시인 유종화 - [세월이 가면], [바람 부는 날]1

- 아도로 기타 코드진행

- 허병훈 개인전 종로 5월.2~8일1

-

시인 정호승3

시인 정호승3

-

이성복.........그날

이성복.........그날

-

시인 기형도5

시인 기형도5

-

시인......신동엽

시인......신동엽

-

프로......단원 김홍도4

프로......단원 김홍도4

-

아마츄어... 겸재 정선6

아마츄어... 겸재 정선6

- 수선화에게2

-

여류기타제작자2

여류기타제작자2

-

레오나르도 다 빈치(펌)

레오나르도 다 빈치(펌)

- 클래식 음악/연주에 관한 TED 강연 한편5

- 밤 외출 - 금모래3

- 음악

- 나나 무스쿠리/ 당신과 함께하니 죽음도 두렵지 않으리(N0 Me da Miedo Morir Junto A Ti)1

-

[re] 살곶이 다리

[re] 살곶이 다리

- 추억의 청계천 - 32

- 추억의 청계천 - 21

-

추억의 청계천 - 14

추억의 청계천 - 14

- 선인장 - 금모래3

-

비밀의 방 - 금모래

비밀의 방 - 금모래

-

사금파리조약돌 - 금모래2

사금파리조약돌 - 금모래2

- 16세기 이태리의 마드리갈? AMALILLI MIA BELLA(나의 아름다운 아마릴리)1

- 나나무스쿠리/안드레아보첼리/아마폴라(양귀비꽃)에 관한 이야기와 노래&악보1

- 토마스 무어-THE MEETING OF THE WATERS1

- 플라시도 도밍고(QUE TE QUIERO) "당신을 너무나 사랑해"

- 어린 추상화가4

- 아일랜드 민요-THE TOWN I LOVED SO WELL(내가 사랑한 고향)2

- 아일랜드민요/Orla Fallon(셀틱우먼)노래-"Carrick Fergus"1

-

영감의샘물 로르카(García Lorca)2

영감의샘물 로르카(García Lorca)2

- 가곡 '선구자'-펌3

- 아일랜드민요-RED IS THE ROSE

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5